[050] 活字とお座敷のご案内

教材|意味順|正確さ|再現可能性|シンポジウム|学会

こんにちは、anfieldroadです。

8月中はなかなか更新できませんでした。体調不良等ではありませんが、ちょっとドタバタしておりました。Podcastも含めて、少しずつ再開できればと思っております。

記念すべき第50号のNewsletterですが、今回は様々な告知を中心に。次回以降、いただいていた質問等へのお返事を書いて(話して)いきたいと思います。

まずは、教材のご紹介。

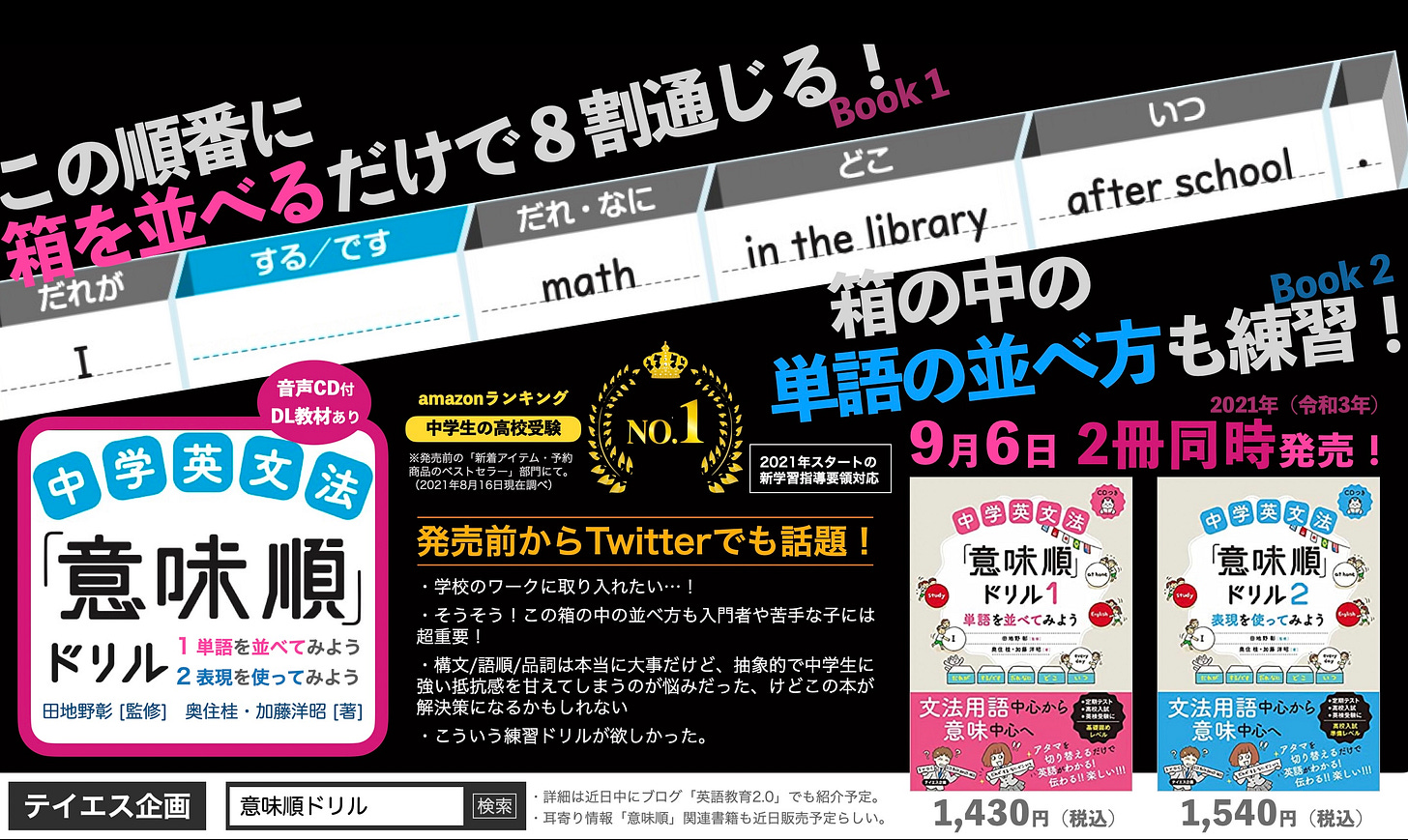

すでにTwitterではしきりに宣伝をさせていもらっていますが、中学英文法を2冊で学ぶ、『中学英文法「意味順」ドリル』という学参を9月6日に発刊致しました。

「意味順」というのは、「だれが」「する/です」「だれ・なに」「どこ」「いつ」という順番に、「意味のまとまり」を並べていけば意味の通じる英語になる、という学習法(指導法)で、難しい文法用語をあまり使わずに、英語の原則を伝えることができる方法です。

学校専売のワークブックではなく一般の書店に並ぶ書籍ですので、お値段的のも公立の学校で副教材として使っていただくのは難しいかとは思いますが、何かの機会に手に取っていただき、参考になる部分があればお役立ていただけたら嬉しいです。

前期授業の終わり頃、研究室でゼミの学生と話していて「先生の作ってる意味順の問題集、いつ発売ですか?買いたいんですよ」という話題に。「でもあれは中学生向けだよ」と言ったら、「いや、だから先生が中学生向けにどうやって文法説明してるかを見たいんですよ」って言われて、なるほどそういう視点で私が作る教材を見てくれている人がいるのか、とひとり感心していました。嬉しい反応でもあります。

現在Twitterでは、「リツイートしてくれた人の中から10名様に2冊セットでプレゼント」キャンペーンをやっていますので、よかったらご参加ください。

このNewsletterでも何度か書いていますが、新しい学習指導要領では英語の「正確さ」の部分はゆるやかに成長を見守っていく指導に変わりつつあります。でも、何の指針もなくただ生徒にデタラメ英語をしゃべらせてGood!と言うだけなのも「指導」とは言えません。導入したばかりの新出文型を正確に使うことを求めるのではなく、正しく伝わるための英語の原理・原則をスパイラルに指導していく、というのが大事だと思います。私はそれがまさに、「意味順」だと思っています。

「意味順」指導法については、また別に専門書が刊行されましたので、ご興味を持っていただいた先生方には、そちらも合わせて読んでいただけたら嬉しいです。私も中学校での指導実践例を書かせていただきました。(ブログでの紹介記事はこちら)

最後に、イベントのお知らせです。

今週末に開催されるオンライン・シンポジウムに登壇します。

こちらのテーマは「再現可能性」です。

簡単に言えば、「英語教育に関する学会発表とか論文とかって、他の人が同じ条件でやっても同じような結果になるの?」という外国語教育研究に対する素朴な疑問をあらためて考える会です。多様な意見を持つシンポジストがzoomで熱く語ります。

それってつまり、「こういう指導がいいっていうけど、先生方の教室で同じ用にやれば同じような成果が出るの?」という先生方の疑問ともつながっていると思うので、私はそういったお話をさせて頂く予定です。具体的な実践例が聞けるセミナーには行くけど、学会とか行かないなぁ、という先生方にもご参加いただいて、率直なご意見を伺えればと思います。

実はお申し込みが明日9月8日(水)までなので、ご注意ください。お申し込みなど、シンポジウムの詳細はこちらから。

ということで、告知ばかりで申し訳ありませんが、たまたま活字やお座敷でみなさまに直接お伝えできる機会が重なりましたので、ご案内させていただきました。今後も少しでもみなさまのお役に立てる情報提供ができればと思います。