[047] 〔知識〕の認識をアップデートする

知識・技能|テスト問題|評価時期|形成的評価|成績に残す評価

こんにちは、anfieldroadです。

さて、ここまでいろいろば資料を読みながら、私なりにいろいろ考えてきた新しい観点による指導と評価ですが、今日は今まで一番モヤモヤしていた〔知識・技能〕の扱いについて、私の認識に変化が生まれたので、そのお話をします。

〔知識〕と〔技能〕の違いをもう一度

これまで〔知識・技能〕については、2つのNewsletterを使って、内容を整理してきました。

今回の改訂を通して、〔知識・技能〕で求められるレベルの「最高到達点」がすごく高くなった気がしていましたが、実はそれ以上に「評価される最低ライン」が高くなっていることに気づきました。

国研の『参考資料』ではそこまで感じなかったのですが、山田調査官の解説動画を今更ながらに視聴してみて、〔知識・技能〕の〔知識〕というのは、並べ替え問題や穴埋め問題ができればいいというレベルではなく、「実際のコミュニケーションにおいて活用できる程度にわかっている」というレベルなのだそうです。

え? いや、そういうことが求められているのは〔知識・技能〕の中の〔技能〕の話でしょ? 最高到達点の話でしょ? って思ってたのですが、それが〔知識〕の話だ、と言うのです。(動画第3弾の3:05あたりから)

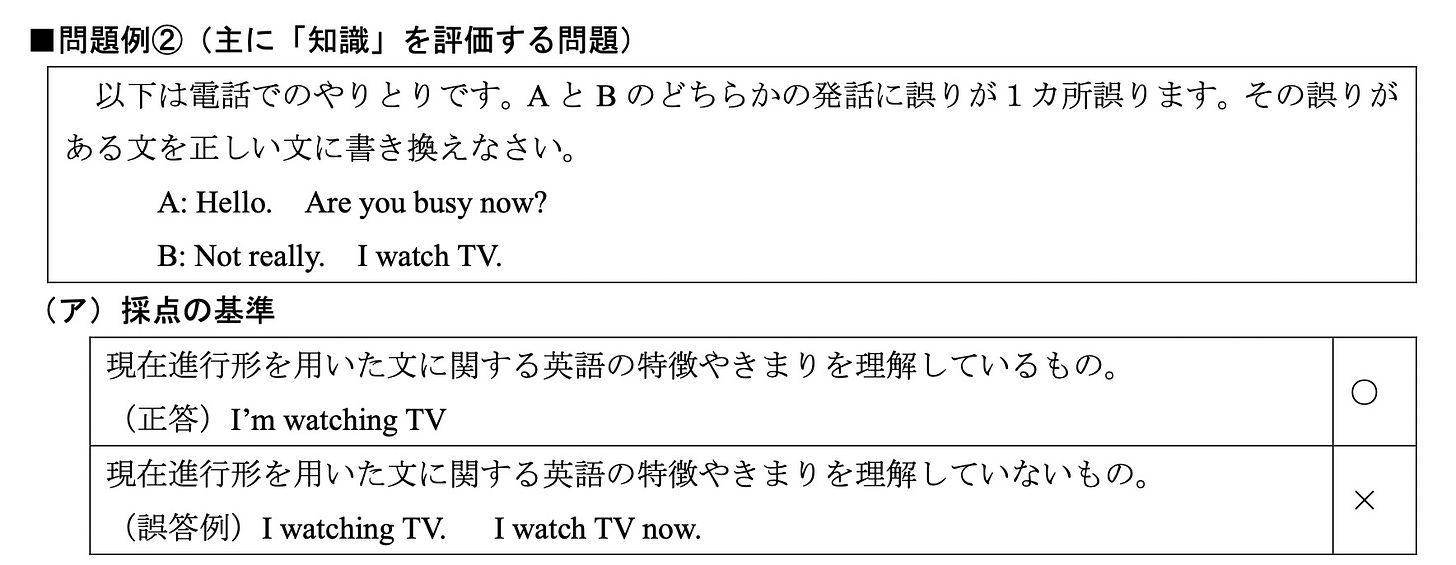

そうなってくると、〔知識〕と〔技能〕の境界線が、今度はあいまいになってくるのですが、『参考資料』の事例4を見てみると、例えば「書くこと」の〔知識〕問題はこんな感じで、

文脈が提示された中で、他の文法事項と区別して特定の文法形式を選べるかを問うような問題になるようです。

一方、〔技能〕の問題は、

場面から推測して、特定の文法事項を使いながら1文あるいはまとまった量の英文を書かせるような問題になる、ということです。

となると、〔知識〕のほうは、1文もしくは語句レベルの操作で、意味と形式(と機能)にフォーカスしていて、〔技能〕のほうは、1文もしくはまとまった量の英文を表現することにフォーカスしている、と区別することができそうです。

しかし、このように〔知識・技能〕の問題にも、いちいち文脈が必要になると、文法問題を文脈と紐付けるために「長文読解問題のフリをした文法問題ばっかりの総合問題」が復権してしまわないかが心配ですね。

基礎的な〔知識〕も指導するが、成績には入れない

さて、一番基本となる〔知識・技能〕の中の、さらに基礎的な部分の理解を問う〔知識〕の問題でこんなにレベルが高いんじゃ、それ以前の「単語が書ける」とか「sがつけられる」みたいな言語操作レベルの習熟を評価する観点は存在しない、ということになります。

そして、それじゃ多様な生徒たちを抱える先生方が指導・評価する上で大変なんじゃないか、格差が広がってしまうのではないか、という懸念も当然生まれます。私もそこが心配です。

と同時に、これまでのような「教えたことができるかどうかすぐ測る」ようなテストや評価だと、一部の瞬発力のある生徒や塾で先に学習していた生徒に有利で、言語能力を測る評価の枠組みとしては不適切だとも感じてきたので、新たな枠組みをうまく利用することで、よい意味で、これまでと違った生徒たちの頑張りを評価してあげられるようにできるのではないか、という期待もあります。

山田調査官も「教えたことがすぐに身につくわけじゃないから」ということで、「成績に残す評価」については、毎時間ごとではなく、単元末や学期末に評価活動をする、と述べています。

そう考えると、前述のような基礎的・基本的な内容については、もちろん授業の中で(必要に応じて)ドリル的な練習に取り組んだり、小テストなどで理解の程度を確認したり、といったことは継続してもよくて、ただしそれらはあくまで「形成的評価」として扱ってね、と言っている、と解釈することもできます。

それは「形成的評価」に留めることで十分なのか、については、実際に成績を算出してみないとわからないな、というのが率直なところで、このへんは現場にいらっしゃる先生方のお声を聞きたいところです。

また、〔知識〕の定義がそれでいいのか、についてもまだ疑問は残っていて、『学習評価』(田村, 2021)なんかを読んでいると、〔知識〕にも「個別の知識」と「概念的知識」の2階層がある、なんて説明があって、基礎と応用の両面を評価してあげるほうが妥当だとも感じます。(一方で、この本における外国語科の〔知識〕の例はひどいので、そのまま受け取れないものも多いのですが)

「評価の時期」に関する部分では共感できる山田調査官のお話ですが、「言語活動」においては必ず「表現する内容を自分で考える」ことを条件にしているあたりは私と大きく考え方が異なっていて、私はリプロダクションやディクトグロスのような言語操作タスクも立派な「言語活動」だと思っているので、そのへんも〔知識〕を巡る解釈の溝に影響しているように思います。

しかし、生徒の能力を実際に評価するのは先生方です。試行錯誤の一年になってしまっていますが、ぜひ現場から声を挙げていただき、机上の空論ではない実質的な評価の枠組み育っていくことを願っています。